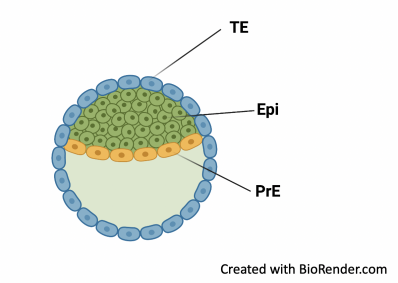

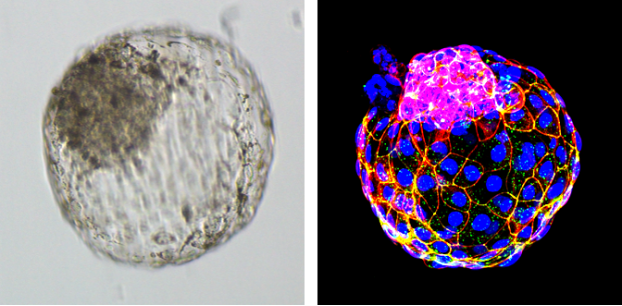

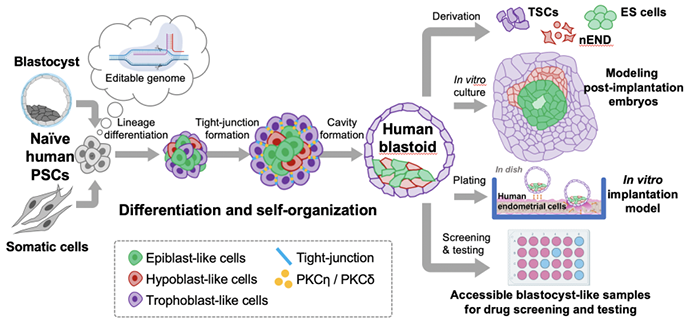

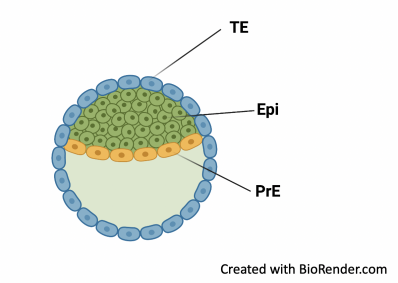

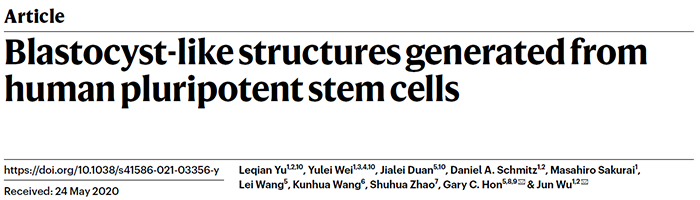

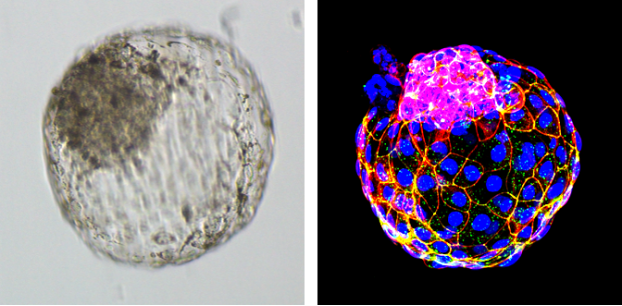

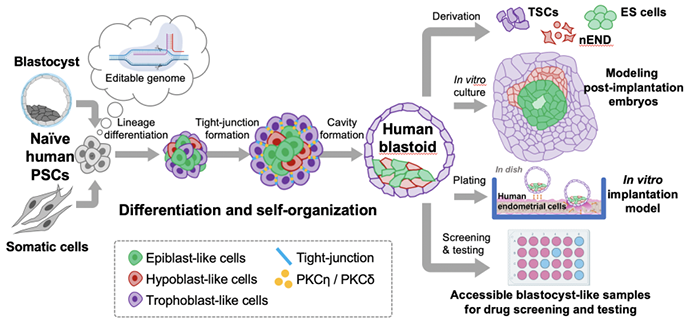

处于囊胚期的胚胎由三种细胞组成:上胚层细胞(Epiblast, Epi)、原始内胚层细胞(Primitive Endoderm, PrE)以及滋养层细胞(Trophoblast, TE)(图1)。其中上胚层细胞会发育成成体的各种组织,而原始内胚层细胞和滋养层细胞则发育成胚胎外组织(如胎盘等)连接母体并为胚胎发育提供支持。图1,胚胎组成:上胚层细胞(绿色)、原始内胚层细胞(黄色)以及滋养层细胞(蓝色)。2021年3月17日,美国德克萨斯西南医学中心分子生物学的吴军课题组在Nature上发表文章Blastocyst-like structures generated from human pluripotent stem cells,成功地用人多能性干细胞(Pluripotent stem cells)分化诱导出人类早期胚胎样结构(命名为Blastoid)。该结构与人囊胚期胚胎(Blastocyst)具有类似的结构,正确地表达相应的基因与蛋白,并且可以在体外发育2-4天,形成类羊膜囊等结构。同一时间 ,来自澳大利亚莫纳什大学(Monash University)Jose Polo团队(共同一作为刘晓东博士,陈家斌博士研究生)在Nature杂志背靠背发表了题为Modelling human blastocysts by reprogramming fibroblasts into iBlastoids的封面文章,团队通过体细胞重编程的技术构建了全球首例人类胚胎样结构,一定程度上模拟了人类胚胎的整体构造及发育过程。2018年,利用两种体外培养的小鼠胚胎组成细胞(胚胎干细胞ESCs,胚胎外滋养层干细胞TSCs)科学家们首次构建出了人造鼠胚胎,并发表于Nature杂志上。而与小鼠不同,人原始态胚胎干细胞(Naïve Pluripotent Stem Cells)能够同时分化出三种组成囊胚期胚胎的细胞。利用该特性,吴军团队最终成功构建出了人造人类胚胎样结构(图2)。

人类人工胚胎的构建对于人类早期胚胎发育的研究具有重大意义。早期对胚胎发育的研究集中于小鼠,但是科学家们越来越意识到,小鼠的发育与人类虽然相似,但是还是有很多区别。因此,找到合适的替代材料去研究人类胚胎发育是非常重要的。由于人类胚胎材料本身的稀缺性以及国际社会对于人类胚胎研究的“14天期限”使得这一研究被横向纵向双重限制,难以发展。而人工胚胎很好地解决了这两个问题。首先人工胚胎可以大量产生类囊胚结构,用于批量研究,其次人工胚胎由于跟正常受精产生的胚胎不同,是一种结构,或可相对容易获得伦理方面的批准支持其获得超越“14天期限”研究。

深入研究胚胎的早期发育可以使我们更加了解一些人类早期重大疾病造成的流产,畸形儿,女性受孕障碍等疾病,并为其寻找可行的解决方案;此外,人造胚胎还可以建立药物筛选模型,通过筛选对早期胚胎发育致畸的药物,从而为进入临床应用的孕妇药品提供安全性模拟检测 (图3)。https://www.nature.com/articles/s41586-021-03356-yhttps://www.nature.com/articles/s41586-021-03372-y

文章来源:bioart